7. 新しい光学顕微鏡

7.3 走査型プローブ顕微鏡ほか

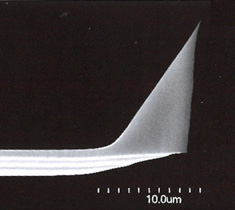

ここ最近では、前記レーザ顕微鏡以外にも数多くの種類の顕微鏡が発明され、顕微鏡のルネサンスとも呼ばれています。特にビーニッヒBinnigとローラー Rohrerによる走査トンネル顕微鏡(STM)の発明(1986年ノーベル物理学賞受賞)は、物質の表面構造を原子レベルで観察できる方法として脚光を浴びました。また生物や絶縁物などの非導電物質をナノオーダーで観察できる原子間力顕微鏡(AFM)や、磁性材料からの微小な磁気力を検出する磁気力顕微鏡(MFM)、物質表面にしみ出す光(エバネッセント光)を検出する近接場(ニアフィールド)走査型光学顕微鏡(SNOM)などが続々と開発されました。これらはいずれもカンチレバーの先端に形成された尖鋭化した探針(プローブ:図7-7)を、試料表面に1nm程度まで近づけ、針と試料間に働いた相互作用をセンサで検出しながら走査するもので、走査型プローブ顕微鏡(SPM)と総称されます。図7-8にAFM像の例を示します。

図7-7 カンチレバー先端の探針

図7-8 DVDディスクのAFM像

このほか光よりはるかに波長の短いX線を用いたX線顕微鏡X-raymicroscopeや、光の代わりに音波によって画像を作る超音波顕微鏡Ultrasonic microscope なども新しい顕微鏡として挙げられますが、いずれも現在のところ応用が必ずしも十分確立されたとは言えないため、説明は割愛いたします。